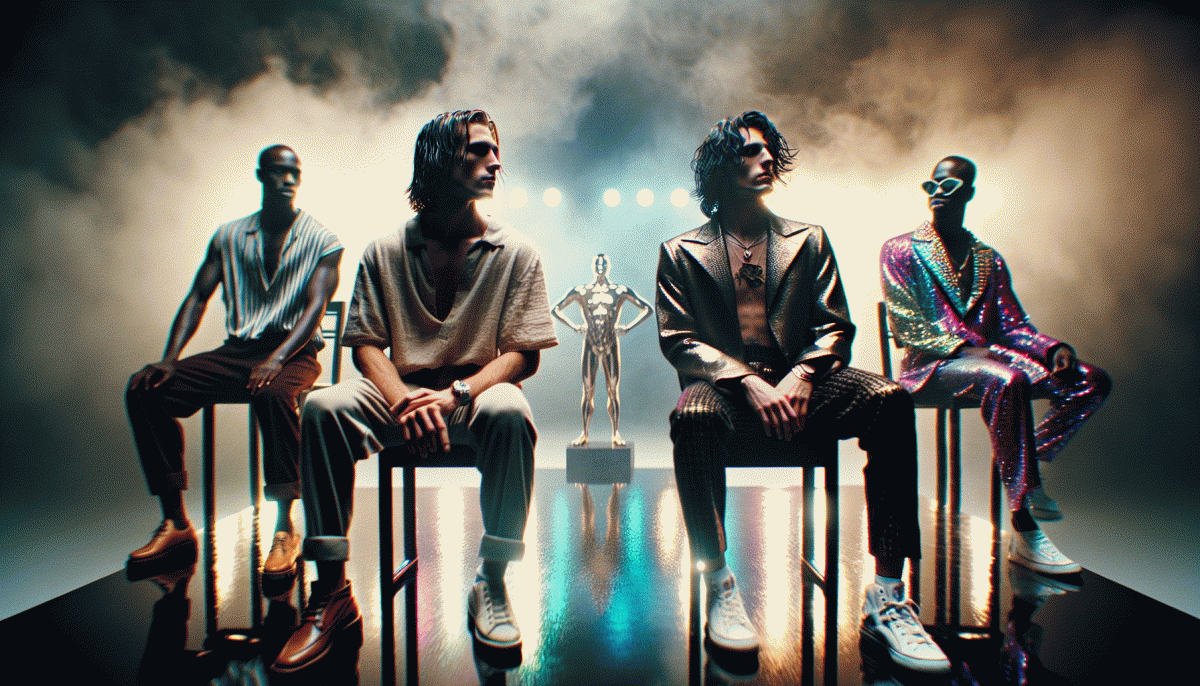

결판 내자! 날것 vs. 번쩍 vs. 괴짜, 바이럴의 왕좌는 누구?

왜 사람들은 “날것”에 홀리나: 진심과 결핍의 역설

사람들이 연출된 완벽함보다 흔들리는 한 컷에 멈추는 건 우연이 아니다. 날것은 결핍을 드러내고, 결핍은 관심을 촉발한다. 편집된 스토리에서 빠진 ‘틈’—실수, 떨리는 목소리, 배경의 잡음—이 오히려 진짜 사람 냄새를 풍기며 보는 이의 방어를 허문다. 대중은 매뉴얼처럼 포장된 메시지보다 손때 묻은 인간성을 향해 더 자주 손을 뻗는다.

심리적으로 보면 이건 역설이다: 진심이 아닌 것처럼 보이는 진심의 힘. 진짜처럼 느껴지는 결핍은 신호 이론(signal theory)과 인간의 신뢰 휴리스틱을 동시에 자극한다. 완벽함은 “광고”로 인식되지만, 어설퍼도 솔직한 표현은 누군가의 경험과 겹치며 공명을 일으킨다. 또 한 가지—희소성과 대비 효과가 작동한다. 깔끔한 피드에 점 하나의 날것이 들어오면 그 점이 곧 집중의 자석이 된다.

마케터라면 이 역설을 도구로 써먹어야 한다. 촬영분의 일부러 남겨진 잡음, 팀의 실패담을 담은 짧은 클립, 제품 사용 중 실수에서 배우는 순간—이런 것들은 스토리의 진실성을 높인다. 단, “날것=무계획”으로 오해하면 안 된다. 진심처럼 보이게 만드는 건 결국 전략적 선택이다: 목표 설정 → 핵심 감정 포착 → 최소한의 편집으로 맥락 제공. 그래야 관객이 진짜라고 느낄 수 있다.

작은 실험 하나로 시작해보자: 한 달 동안 반쯤 편집된 비하인드 영상을 올리고 참여율 변화를 관찰해보라. 필요하면 도구도 쓸 수 있다—TT 계정을 무료로 성장시키기 같은 방식으로 플랫폼별 반응을 빠르게 체크하면, 날것의 힘을 데이터로 증명할 수 있다. 결국, 완벽함을 버린 자에게 바이럴의 문은 더 쉽게 열린다.

화려함이 무기일 때 vs. 독이 될 때: 스크롤 스톱 공식

눈길을 확 끄는 비주얼은 스크롤을 멈추게 하는 강력한 무기지만, 과하면 독이 된다. 한 장의 이미지나 첫 0.5초의 컷에서 약속(무엇을 얻을지)과 맥락(왜 지금 봐야 하는지)이 명확해야 한다. 화려함은 “관심을 끌기” 위한 도구일 뿐, 전달해야 할 메시지와 보상이 뒤따르지 않으면 소비자는 그냥 넘긴다.

실전 스크롤 스톱 공식은 단순하다: 강한 훅 + 즉각적 명확성 + 빠른 보상. 훅은 색·움직임·상상력을 건드려야 하고, 명확성은 한 문장(또는 큰 텍스트 한 줄)로 핵심을 전해야 한다. 보상은 클릭·저장·공유 같은 작은 액션으로 이어지는 직관적 유인이다. 여기에 한 가지 더: 소음(너무 많은 요소)은 주의력을 분산시켜 화려함을 독으로 바꾼다.

- 💥 Hook: 시선을 잡는 단 하나의 오브젝트로 시작하라 — 텍스트는 3초 내 읽히게.

- ⭐ Clarity: 핵심 가치(문제 해결, 혜택)를 한 줄로 보여줘라 — 번뜩이는 비주얼 뒤에 뒷받침 문구.

- 🚀 Pace: 도입→증거→콜투액션까지 3~5초 내로 설계하라 — 긴 빌드는 이탈을 부른다.

실험은 필수다. 동일한 소재로 컬러·컷·텍스트 크기를 바꿔 A/B 테스트를 돌리고, 가장 적은 요소로 최대 효과를 낸 조합을 찾아라. 필요하면 전문가의 눈으로 ‘과한 화려함’을 다듬어 주는 외주를 고려하되, 결국 중요한 건 메시지의 단순성이다 — 그래야 화려함은 왕좌에 오르고 독이 되지 않는다.

이상할수록 더 기억난다: 괴상미학의 심리 트리거

괴상미학은 단순히 웃기거나 이상한 것을 넘어서, 뇌의 예측을 교란시켜 오래 남는 인상을 만든다. 일단 기대를 어긋나게 하면 시선은 붙잡히고, 감정적 반응(혐오·웃음·불편)이 기억 저장을 촉진한다. 중요한 건 무작정 이상한 게 아니라 "의미 있는 위반"—즉 맥락을 건드리되 이해의 단서를 남기는 방식으로 설계해야 한다는 점이다.

실전 팁은 단순하다. 시작 3초 안에 하나의 위반을 던지고, 브랜드 단서(로고·톤)는 끝까지 붙여라. 너무 복잡하면 혼란, 너무 약하면 무색해진다. 제작 전엔 가정 검증을 하고, 라이브 전엔 빠른 A/B로 이상도-친숙도 균형을 맞춰라. 더 빠른 실전 배포가 필요하면 올인원 SMM 패널 같은 도구로 반응 속도를 높여라.

심리학 관점에서 보면 두 가지 메커니즘이 핵심이다: 신기성(Novelty)이 주는 주의 집중과 불일치(Expectation violation)가 유발하는 인지 부하. 처리 유창성(processing fluency) 역설도 잊지 말자—약간의 불편함은 기억을 돕지만, 과도하면 공유로 이어지지 않는다. 그러니 소재는 “낯설되 수용 가능한 수준”으로 조절하자: 색, 질감, 맥락의 미세한 비틀기만으로도 충분히 강한 효과를 낼 수 있다.

마지막으로 체크리스트: ① 첫 3초에 훅, ② 브랜드 흔적 유지, ③ 혼란 vs 설명의 비율 테스트, ④ 플랫폼별 특성에 맞춘 이상치 강도 조정. 실행 후엔 공유·댓글·재생완료율을 기준으로 이상 효과를 측정해라. 괴짜 전략은 단발성 기믹이 아닌, 실험-데이터-개선의 반복으로 제왕이 된다.

브랜드 성향 테스트: 우리 팀에 돈 되는 스타일 찾기

팀이 돈 버는 스타일을 찾는 건 운명이 아니라 실전 실험이다. 30초면 끝나는 미니 테스트로 시작해보자: 우리 콘텐츠가 진짜 사람의 삶을 건드리는가, 화려한 연출로 눈을 훔치는가, 아니면 기묘한 아이디어로 바이럴을 노리는가를 빠르게 체크하면 감이 온다. 결과에 따라 운영 우선순위와 예산 배분이 바뀐다.

테스트 방법은 단순하다. 다섯 문항(목표 고객과 반응 속도, 제작 예산, 반복성, 밈 적합성, 커뮤니티 친화성)에 대해 0~2점으로 채점한다. 총점이 낮으면 날것: 진솔한 UGC와 리액션으로 승부, 중간이면 번쩍: 고퀄 숏폼·썸네일로 클릭을 유도, 높으면 괴짜: 니치 실험과 밈 공작으로 폭발을 노려라. 각 스타일별로 즉시 적용 가능한 초기 가설을 만든다.

실전 플레이북은 간단명료하다. 날것: 고객 인터뷰·리뷰·비포애프터 콘텐츠를 매일 올리고 CTR보다 댓글·DM 전환을 본다. 번쩍: 1분 이내 영상에 투자하고 썸네일·카피 A/B로 CPA를 낮춘다. 괴짜: 소규모 테스트에 예산을 몰아 대박 레시피를 찾고, 성공작은 포맷화해 확장한다.

마지막으로 계량화 플랜을 세워라: 첫 2주간 CTR·CVR·CAC·ARPU를 기준으로 평가하고, 매주 포맷을 하나씩 교체해 A/B 결과로 결정한다. 스타일은 고정되지 않으니 하이브리드로 혼합하고, 가장 빨리 수익을 내는 조합에 스케일을 걸자. 준비되면 팀 회의에서 점수표를 돌려 바로 실험을 시작하라.

A/B/C 실험 치트시트: 세 가지 스타일 7일 만에 검증하는 법

7일이면 충분히 답이 나온다 — 실험은 복잡할 필요가 없다. A/B/C를 하루씩 돌리는 게 아니라, 세 가지 스타일을 동시에 같은 조건에서 굴려서 빠르게 비교하는 것이 핵심이다. 목표 지표(조회수·참여·저장 등)를 하나로 정하고, 변수를 최대한 통제하면 7일 안에 유의미한 흐름을 볼 수 있다.

시작 전 체크리스트: 동일한 썸네일 톤, 동일 업로드 시간, 동일 대상 타겟(해시태그·캡션 톤 포함). 작은 차이가 승패를 갈라놓는다. 측정은 실시간으로 기록하되 하루 단위로 묶어 비교하면 노이즈가 줄어든다.

- 🆓 Plan: 하루에 한 스타일씩이 아니라 세 스타일을 같은 시간대에 랜덤 노출해 표본을 모아라.

- 🚀 Run: 동일 자원(예: 예산 0, 유기적 노출)으로 5일간 실험하고 즉시 수치 수집.

- 🤖 Judge: 2일간 정밀 분석 — 참여율, 댓글 질, 재생 완료율 중 우선순위 한 가지로 판정.

결정 방법은 혼합형: 숫자가 1순위지만 댓글의 질(공감·공유 욕구)이 우세하면 그쪽을 택하라. 승자 선언 후엔 변형 A/B 테스트로 확장하고, 승자 스타일을 2주간 확장하여 진짜 확률을 검증하면 왕좌가 확실해진다.

Aleksandr Dolgopolov, 27 October 2025